那一瞬间,听觉比痛觉灵敏。

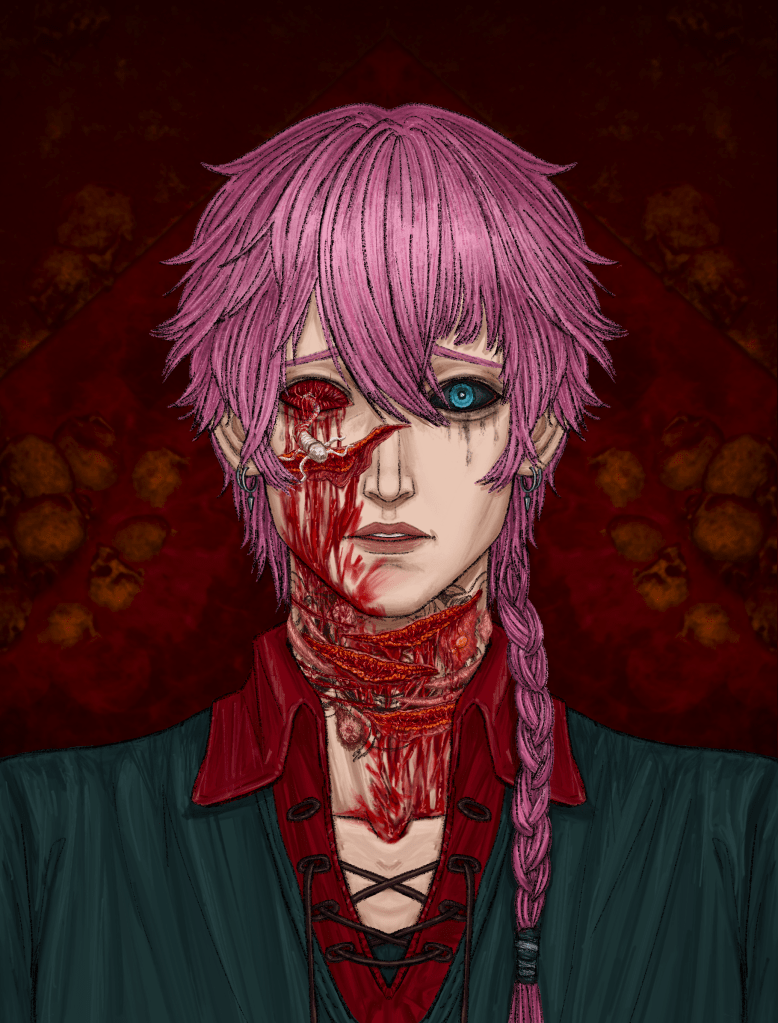

师父手中的匕首从他的鼻梁下刀,用尽全力划开的长长伤口极险地贴着眼窝游走,直到在颧骨处滑脱,血色的尾巴一直延伸进鬓角。利刃没有就此停止破坏,它堪堪擦过耳廓,毫不留情地斩断了所经之路上一切发丝。一缕缕粉色的长发掉在他的脚边,在石砖地面上散开,或在血泊中纠缠成黏稠的一团。他能听见头发落地时极轻的沙沙声,比两人粗重的呼吸更刺耳,比自己吃痛时的抽气更难堪。

相比之下,痛楚几乎不算什么。不知过了多久,他才想起来应该感到痛:这一刀大约挑断了神经、刮到了骨头,血液从鼻梁处的创口倒灌进喉腔,呛得嗓子眼发甜泛腥;右眼对下方这道意料之外的裂缝不持欢迎态度,生理性眼泪一股脑涌上来,从眼角溢出,一滴一滴淌入正下方的伤口。泪水掺着血水融成粉色,最终流进嘴角,他去舔的时候尝到盐与铁。他用尚能半睁的右眼和完好的左眼看向师父,发现对方眼睛里也有泪水。

师父为什么要哭?他想不明白。是为弟子僭越的爱感到恼怒吗?还是为出于身份差距无法回应而遗憾?抑或只是单纯在……害怕?那可太无趣了!师父怎么就不能理解呢,“活着是爱的两败俱伤”——这可是父神的教诲,他没法违背的,他的每一滴血都这样说,师父应当也要明白。

当他吻上师父逐渐失去血色的唇时,脸上皮开肉绽的伤口也紧贴着师父的脸,犹如一个额外的湿热的吻——甚至更好,因为它留下的吻痕将会是一道由新生扭曲血肉缝补的、永久的瘢痕。

–

他的大声咒骂指定吓了所有同伴一跳。有人惊慌地嚷嚷起来:“九狱在下!瓦罗,你究竟都做了什么?”;有人冷嘲热讽,“亲爱的,这可是你自找的。”声音却逐渐靠近,与语气中的冷漠成反比;有人急匆匆跑过来,半路似乎踩到了什么充满汁液的东西,他没再听见那人抬起脚。

“天啊,卡菈克,”惊慌的家伙怯声说,“你好像踩到他的眼睛了。”

冷嘲热讽的家伙爆发出一声尖笑。

同伴的担忧倒称不上是坏事,但他还是被吵得头痛欲裂。失去眼球的右眼起初“看”见的并不是黑暗,而是一团又一团乱糟糟的亮色斑点,像蟒蛇一样在视野内游走蠕动,不得消停。他抬手摸右脸颊,掌心覆盖上一片潮湿,手举到正常的左眼前定睛一瞧:红色、白色与浑浊半透明液体的混合物,想必是血管、泪腺和晶状体破裂导致的。要不是这摊东西从自己的眼窝里流出来,他说不定还会觉得挺漂亮呢。

他努力平复呼吸,从石床上坐起身,问:“谁离我最近?”

卡菈克小心翼翼地抬起脚,他听见她的脚底传来非常不妙的咕叽声,决定不去细想那究竟是什么东西。“……是我。”

“嘿,卡菈克。”他指指空洞的右眼眶,“你能不能帮我看看,这里面还剩什么东西没有?”

“呃……有一点儿,白色的残渣。”

“像是夺心魔蝌蚪的尸体吗?”

“我靠?!夺心魔蝌蚪?当然不!”卡菈克大惊失色,“士兵,那他妈是你的眼球碎块!”

“喔,”他嘟哝道,“真遗憾,还以为我能徒手把那东西从眼窝里扯出来呢。”

卡菈克退后一步,愤怒地冲瓦罗低吼:“妈的,你把他的脑子都搞坏了。”

“没关系,本来也没好到哪儿去。”他或许是在宽慰自己,鼓起勇气伸手碰了碰一塌糊涂的眼窝——刺痛使他条件反射收回了手,但他还是摸到了那个潮湿、暖呼呼、死气沉沉的肉洞,里面没有活物的迹象,只剩肌腱与血肉吮吸着指尖。想必夺心魔蝌蚪此时正在他的大脑灰质之间嘲讽地吱吱叫呢,太棒了。

–

戈塔什对他的纹身表示过客套的欣赏——当然,作为一个心怀鬼胎的利益至上主义者,没人相信他的夸赞出自真心。奥林则直白得多,无数次公开嘲讽戮亲难以言喻的品味:竟把一只丑陋的眼魔纹上脖子,是觉得那怪物能为你儿戏一样的潦草杀戮增添几分威慑力?

他对两人的评价都不予理会。事实上,就连他也不知道当时自己为何要纹这么一大片张牙舞爪的刺青,那似乎是他到达博德之门后做的第一件事——不是寻找势均力敌的合作伙伴,不是审视父神留下的地底资产,而是急切地、几近幼稚地在当下的自己与过去的自己之间挖一道泾渭分明的沟壑。就好像只要有了这片纹身、只要有了颈部正中央永不闭合的第三只眼,他便能看清父神为自己铺就的人生,便能在迈向永恒血月的路途中不断受到指引与赐福。

当一切尘埃落定,当他望向镜中的自己,曾经的愚昧便有如那根用来刺青的钢针,扎穿他的喉咙,使他喘不上气。

他在用镜子映照一张多么无知的脸啊……这世上明明有另一些闪耀的灵魂——甚至他身边就存在着一个——永远无法再次欣赏到自身的美貌,而他却将如此宝贵的机会浪费在观察这片狰狞的图案上。这只怪物目睹了多少无辜生命在他的刀下消逝?这颗单眼见证过多少罪恶与阴谋?当他盗走卡尔萨斯王冠时,眼魔是否在狞笑?当他将夺心魔蝌蚪塞入一个又一个大脑时,那些触手是否勒紧了他的脖子?

他决定让它从镜子、他人的眼睛,还有自己的眼睛里彻底消失。

烙铁是最容易想到的方式:覆盖面积大,摧毁彻底。烧红的铁块贴上皮肤前一刻,他吞了吞口水:眼魔的独眼被喉结顶得凸起,而那只眼睛剧烈滚动了一下,就好像在转向上方的脑袋请求饶恕。他将铁块狠狠压在那片图案上,皮肉灼烧的诡异香味令他差点呕吐,又因顶在喉结上的压力而生生将吐意咽了下去。第二次灼烫摧毁了一侧触手,第三次则是另一侧。连续不断的剧痛使他再也无法忍受,不得不暂时放下手中的烙铁。然而眼魔仍然存在:残缺不全,却始终看得出大致形状。

他转而抓起一把小刀,也顾不上检查刀刃是否锋利,在黑色线条最为密集的颈侧和下颚边缘留下一条又一条血淋淋的划痕。诚然他并没有要自刎的意思,但这场面看上去也极度相似了。痛觉神经即将麻木的时候,他感到刀尖划过了锁骨上方两处细小的疤痕:针孔状,陈旧,横向平行排列。是咬痕。他抬头看向镜中的自己,发现脖子上全是血,根本找不到咬痕在哪里,只能靠手指一寸寸抚摸寻找。

很突然地,他落泪了。这一次不是生理性的泪水。