Summary

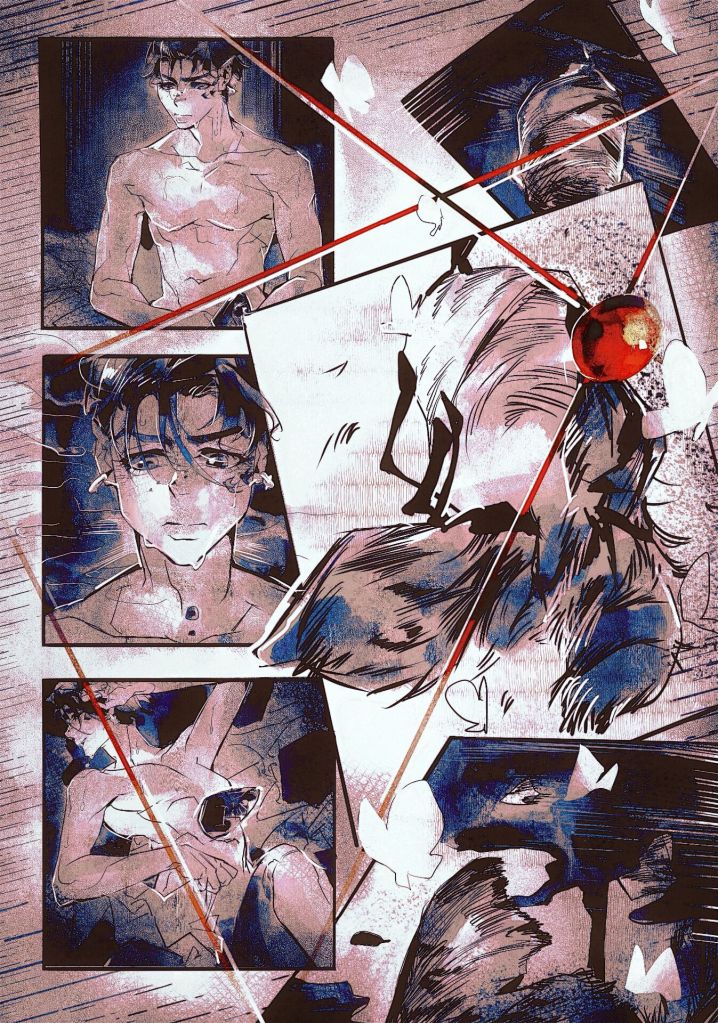

家半卓尔oc(Alacrie Ambire)从被指派性别男转化为无性别那一刻发生的事。

Notes

Trigger warning:性别认知障碍

男性精灵妓的指尖在Alacrie背部的雀斑间流连,指甲划过密密麻麻的棕色斑点,触碰到肩头的前一刻他停下来。“甜心,你确定吗?这还远远没到规定时间呢,足够我们再好好玩点什么……”他故意将赤裸的胸膛贴上Alacrie的背,用挺立的乳头摩擦刚才触碰过的那块皮肤。

房间另一头的梳妆台前,人类妓女对镜擦去了被体液晕染得一塌糊涂的口红,团成一团的绛色棉片从桌面滚到地上。“伊尔曼,别犯傻,你知道规矩。”她告诫自己的同事,头也没回地弯腰抓起那团棉片最后抹了两下嘴巴,扔进垃圾桶。“宝贝Allie今天累坏了,是不是?”女人冲Alacrie绽出一个标准的甜美笑容,“让他休息吧,我们总能再见的。”

“可还剩半个多小时——”

“谢谢你,艾达,去前台找马泽尔吧,我在她那里留了点额外的好东西。”Alacrie从男人的怀抱中滑出来,赤着脚下床走到女人身边,与她贴了贴面颊以示告别。女人听见这话顿时高声咯咯笑起来,乳房被抖动的肩膀牵扯得一颤一颤。“天呀!Allie……你太慷慨了,真希望所有的客人都像你这样。”

被夸奖的Alacrie接受了女人半强迫落在嘴角的湿吻,抽身对床上的男人说:“当然,你也有份,伊尔曼。去吧,我需要自己待一会。”

男人露出一个了然于心的表情:“噢,我明白了。”他迅速起身去够床边椅背上搭着的长裤,遍布体液的潮湿床单因他的动作皱得更厉害了。“那么……好好享受。期待与你再次相见,Alacrie。”

“会有那么一天的。”Alacrie对男人微笑,“你让我很满足。”

“哇哦!我好荣幸!艾达,这算夸奖吗?”他用胳膊肘戳戳同事,却不小心使劲过大,弄得女人尖声咒骂他:“该死,白痴,你撞到我的奶子了!”

直到两人关上房门,Alacrie都没有动作,只是一直在湿漉漉的床上坐着。如果伊尔曼此时正透过门缝偷看房间里面,他或许会沾沾自喜起来,以为客人正回味方才翻云覆雨的滋味呢——Alacrie相信那个家伙绝对干得出偷窥这档事,他曾有一次趁下床清理的机会试图翻看Alacrie的外套衣兜,被艾达不留痕迹地制止了。真是辛苦她,忙着做口活时还得操心同事不干不净的手脚。脚步声终于响起并远去,Alacrie将两条腿挪到床下,深吸一口气,一点一点站起来,尽力忽略垂在两腿之间晃悠的阴茎,唯恐这坨异样的、软趴趴的肉接触到其它部位的皮肤。马上就结束了,他宽慰自己。它会消失,它象征的一切也将随之一同消失,不可后悔,没有重来,一如他所期望的那样。

他没穿衣服,全裸着走到窗边拉开窗帘——在妓院的房间里这么做很罕见,敞亮的窗户立刻吸引了路人的目光。有个留红色络腮胡的老男人挤出满脸淫笑,食指和大拇指塞进嘴里冲窗边的Alacrie吹了个口哨。他对老男人比了个中指,并不是很在乎来自街头的骚扰,反正从窗外看不见房间角落的床铺。比起在意那些造不成伤害的下流目光,他更希望这个或许是他一生中最重要的时刻在阳光的沐浴下发生,以证明一切都是磊落的、问心无愧的。

随身背包贴墙根放着,他蹲下身去摸内侧口袋时心脏扑通扑通跳——万幸,那块水晶还在,没有被那男妓顺手牵羊。无色透明的水晶像冰块一样凉,反倒让他冷静了些。紧抓着水晶,他回到床上,双腿并拢屈起,单薄的胸膛剧烈起伏,汗水顺着脸颊淌下,他抬手去擦,发现掌心被汗液染成了浅洋红色,看来是刚染的头发在之前大汗淋漓的运动中掉了色。补色确实值得操心,他可不想让斑驳又难看的灰白色发丝露出哪怕一点踪迹……不过,那得排到接下来的事后面了。

他盯着水晶,而水晶映出他的倒影,于是他开始在自己的注视下思考:母亲什么时候才会发现这样一件无比贵重的珍宝丢失了?也许永远都发现不了……他快活地想,充满了某种报复的恶趣味。毕竟,那女人一天到晚不是黏在自己所谓的“父亲”身边,就是沉溺于聚会、酒精与迷幻药之中,怎么可能意识到家族保险库钥匙曾一次又一次地短暂丢失几小时?那间深埋于地下的大仓库藏了那么多属于Ambire家的好东西,她却只会从里面带出庸俗的金银珠宝和过时的艺术品变卖,用来养活徒有其表的“父亲”,和好吃懒做的同母异父哥哥姐姐。

她永远也不会知道,曾经辉煌过的家族和英年早逝的富裕前夫留下了怎样不可多得的宝物:一块封印了祈愿术魔法的水晶,附带施法咒语说明,只能使用一次。Alacrie发现卷轴时上面的字迹略有模糊,不过那不算什么问题,保险库里剩余的财宝足够他雇佣一个经验丰富的学者修复卷轴了。

他将羊皮纸卷在膝头摊开,尽量抚平褶皱,双手用力握住水晶,将它贴上额头。汗液在手掌与晶体表面之间凝结,水晶的低温帮助因紧张而发烫的前额略微冷静下来。他清楚使用祈愿术之前最好再次确认诉求的细节,以免出什么差错,所以他没有念咒语,只是紧闭双眼,微微蠕动着干燥的嘴唇,将朝思暮想的愿望第无数次重复给自己听。

然后那些孕育了愿望的回忆不可避免地开始淹没他。母亲曾当着乔和朱莉安娜——他关系并不亲近的哥哥姐姐的面对他说:“你有一个多么体面的父亲啊,”她亲昵地搂着那个男人的腰,仿佛两人的爱意对等,“虽然是卓尔,但凭着努力在地表站稳了脚跟,你才能有幸出生。”

哦呀,“有幸”。尖锐的讽刺在他的脑中响起。是这样吗,母亲?如果您“有幸”拥有一双哪怕稍微清晰一丁点的眼睛和一个没那么晕乎的头脑,看透那个男人几乎是分分钟的事。可惜,您没有我这样的“幸运”啊。

出身魔索布莱城的卓尔男人最擅长的事便是找准自己的位置。“父亲”什么都明白,听从母亲的一切指挥,顶着俊美的脸庞、身穿地表人无可挑剔的华服,勤勤恳恳扮演她丧夫后的贴心现任,即使继子继女对身为卓尔的他冷嘲热讽也毫无怨言。Alacrie相信母亲一定有很长一段时间都被某种可笑的幻象浸泡着,近乎溺毙的她昏昏沉沉,对丈夫最大的谎言深信不疑:“我早就不追随邪恶的蜘蛛女神了,现在我信仰的只有我们的家……只有你和孩子们,亲爱的。”

——当然了,还有你家的财富与地位。Alacrie帮父亲补充道。噢,怎么能忘记前半句?那部分当然也是有补充说明的:我只是永远都会被蜘蛛女神所留下的烙印影响而已,毕竟,除了我以外……谁又曾目睹过罗丝的威力呢?

Alacrie第一次读懂“父亲”的潜台词是在四岁生日后一天。前一个晚上,即他生日当天时,“父亲”还当着生日聚会的一众来客对母亲重复了一遍那段含情脉脉的台词。第二天清晨,他被窸窸窣窣的动静吵醒,睁眼发现是“父亲”在他的卧室里踱步。他揉揉眼睛,像每一个冲家长撒娇的孩子一样嗔怪父亲打扰自己睡觉,得到的回复却是被男人扼住了细小的脖颈。

“有时候我真希望朱莉安娜是男孩。”男人眯起双眼,红瞳缩成两条危险的细缝,“在我来的那个地方,家族里第三个出生的男孩会被直接处死。虽然乔和朱莉安娜不是我的孩子,但无所谓……反正男人那一边的血脉从来都不重要,明白吗?就像曾经的我一样。”他拍拍亲生儿子憋得紫红的小脑袋,勾出一个因厌恶而畸形的笑,“不过,现在换成你啦,小崽子。”

他仍然擅长表演,只是不乐意在上面付出太多努力了。当计划中最重要的棋子被亲自生出来的骨肉彻底套牢时,还何必费那么大的劲呢?“父亲”似乎将对地底世界的所有憎恨都投射在了只有一半地底血脉还生为男性的Alacrie身上,绘声绘色地向他描述:像你这样一个血统不纯、性别也低贱的杂种,只会成为罗丝祭坛上的一摊烂肉,主母们动动嘴皮子就能将你摧毁到骨头都不剩……你能“有幸”出生,“有幸”吃饱穿暖接受教育,可皆是因为我的努力,还有我拼上性命也要逃离魔索布莱城的决心——为什么你还用那种眼神瞪着我?!

母亲压根帮不上忙。她对“父亲”突然冷淡的态度毫无头绪,只看得见Alacrie经常被他教训,便理所当然认为是幼子的调皮捣蛋惹恼了丈夫,从她那里压根获得不了什么安慰。乔和朱莉安娜从来都不喜欢这个卓尔继父,又没有和成年男性对着干的勇气,自然将矛头转移到深色皮肤的Alacrie身上。他们争先恐后地告诉所有认识弟弟的小孩,唯恐天下不乱:卓尔加男孩加第三子,等于死翘翘耶!别不信嘛,我那个从地底爬出来的后爹亲口说的,还能有假?

Alacrie曾无数次直面“父亲”看不到丝毫温情的红眼睛,质问他凭什么瞧不上自己,他本人不也是所谓“低贱”的男性罗丝卓尔一员?可“父亲”从没回答过他,充斥扭曲快感的表情纹丝不动地挂在脸上,令他心里发毛。随着年岁渐长,他开始明白自己不可能得到答案了,毫无缘由又似乎有迹可循、虚无缥缈但也实实在在的恶意抖开父亲编织的名为血统、性别与家族排序的厚布,将他裹得密不透风,永远挣脱不开。

就是在这个时刻,他明白了自己将要做什么:他无法决定血管里流淌谁的血,但至少能对后两者下手,不是吗?

已经回忆得够多了,他提醒自己。最后确认一遍许下的愿望中不含任何漏洞,他便将自己的祈求一字一句地念出来。

最初,水晶没有任何反应。他忐忑地靠着床头等待了许久,犹犹豫豫地半睁开眼,正好看见一种明媚的洋红色——与他为掩盖自己卓尔特有的白发而选择的发色一模一样——光芒自水晶内部溢散开来。水晶变得越来越烫——且不止是水晶,还有他许愿想要改变的部位:下体。

【我希望我的身体不再保留任何性别特征,并永远如此,直到我的肉身腐烂那一天。】

男人们最宝贵的部位此刻像着了火一般钻心地疼,Alacrie用尽全力才没尖叫出声。别去看,他不断警告自己,别去看那里的变化,即使它最后会变成你想要的样子,你也不会喜欢的——

他没能控制住。

胯间那团肉像一块烂泥似的软化了下来,一点一点压扁它自己,直到基本没入盆腔,只剩原本阴茎龟头部分的竖缝贴在会阴处。然后……有股无形的力量也参与进了这次塑形:那条裂缝开始不断拉长,如果不是因为没出血,他几乎要以为是一把隐形的利刃剖开了下体。同时,他注意到一片闯入视线范围的痕迹:腹股沟处一小块干涸的精斑,是他之前与两名妓子欢愉时射到自己身上又没擦干的东西。

他扭过脑袋,吐了出来。

私处依旧火辣辣地疼,呕吐也没法停止。来之前他没吃什么东西,只能吐出苦涩的胆汁,在床头边的地板上积聚成小小一摊。乳白色的精液,黄色的胆汁,两者混合在一起——简直就是踩爆一只虫茧时会溅到鞋面上的那种秽物。毛虫的黯黄色体液,掺着白色茧壳与新生的半透明翅膀。倏地,庞大的如释重负流过全身,Alacrie畅快地想:死在茧里又有什么不好?不再是受尽侮辱的虫豸,也不会化作朝生暮死的短命飞蛾。从这一刻开始,我什么都不是。

身体的温度终于慢慢降下去,过了很久他才将心跳平复过来,低头观察被改变的部位:除了一条细窄到几乎不可见的裂缝,他的下体毫无性征。他扒开缝隙两侧薄薄的软肉,将一根手指探进去,没激起什么特别的感觉,指头只感到一丁点潮湿,至少能用——如果那个叫艾达的妓女在这方面没糊弄他的话。他伸直双腿,下床迈开步伐时稍有趔趄,很快调整了过来。

床头柜的座钟显示还剩五分钟。他不慌不忙换好衣服,脑海里开始盘算该用怎样的话语把“父亲”气到决定主动扒下他的裤子——最好当着全家人的面,反正那家伙以前又不是没干过这种事。哦,他那时的表情一定、绝对、毫无疑问会非常精彩……Alacrie这样想着,不禁笑出声。

End Notes

飞蛾破茧象征跨性别的意象取材于电影《沉默的羔羊》。但小A没有跨到“另一头”,他直接把性别跨没了,所以是死掉的蛾子。嘿嘿,小死东西,踩你,哇爆浆了耶。

btw他后来成了飞升吸血鬼的衍体,所以肉身不会腐烂;又把哥哥姐姐全杀了,这下连家中老三都不是了。孩子就这样一步步努力着,respect!后续故事可阅读《每个人都要在博德之门面对一场艰难的家庭团聚,这是规矩》